在我接到咨询的朋友中,很多人拿了22年甚至是20年前的软改工具问我能不能过,说这个也能改设备号,我只能说:”这些人还停留在过去的风控环境思维定式中,幻想还有什么一键过环境的神器,这纯属把大厂几千上万工程师当草包”。旧工具这种方案拿来Z慰或者当P子,是个不错的宣传方式,真上线实操的话就能知道=没改

如果真还有这么简单就能绕过的东西,那市面上也不会有这么多人踩坑了。

硬改真能做到完美伪装?

硬改这块,很多人关注的核心其实还是在“多机复用”这个方向。简单说,就是一台设备可以通过修改参数,实现多个新设备的效果,用于多账号注册、测试等场景。理论上可以复用到几十台、上百台,确实在设备成本这块能省下一大笔,对一些轻资产项目来说,是一个可行的思路。

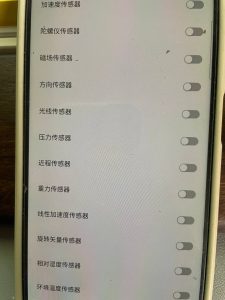

它的核心原理也不复杂,主要是通过修改设备底层的一些识别码参数,比如IMEI、MEID、SN、WiFi MAC、蓝牙地址等等,模拟出新的设备身份。早些年风控机制没那么复杂的时候,只要把这些参数改对了,基本就能绕过平台的设备检测,注册用都没问题。

但这两年情况变化比较明显,各大平台风控越来越细致了,检测维度也更全面了。现在除了基础的硬件参数识别外,还会从系统文件、使用行为、APP运行轨迹、网络环境等多个维度进行比对。所以过去那种只靠改几组码就能一直复用设备的玩法,基本已经不太行了。

像有些号一注册就掉,或者刚注册没几天就限流、死号,其实问题不一定出在操作流程上,而是设备标识或者网络环境已经被系统判定为“异常”。特别是一些平台,还会对手机基带、系统分区、基站ID等信息做记录,这类设备一旦被标记,哪怕你刷机、改码也可能还是识别得出来。

所以这块其实没太多玄学,也不是说改完就一劳永逸。现在更多是要结合项目实际情况去评估成本和风险,有的场景适合批量跑短期任务,有的则需要考虑稳定运营周期。在风控强的平台上跑,设备环境质量还是第一位。毕竟,能不能“活下来”,才决定后面能不能继续跑得动。

新工具的软改能不能实现,感觉软改我自己学一学是比较容易上手的。

如果你是五年前问我这个问题,说实话我可能会选择跳过,或者讲得非常保守。那时候这个领域的信息不算多,圈子也比较封闭,很多东西大家都靠自己摸索。但现在不太一样了,很多技术都已经比较成熟了,该分享的也可以说一说。

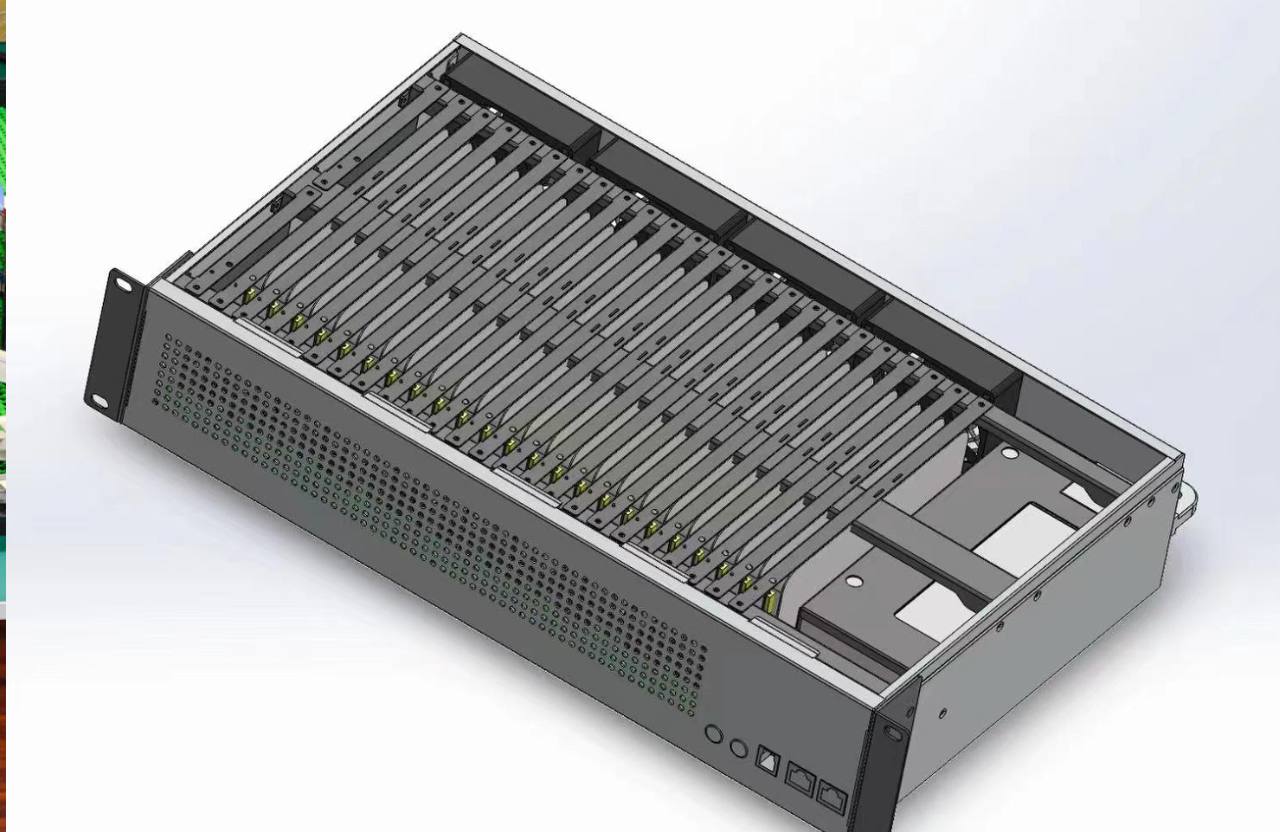

我做这一块的时间比较久了,之前做转运仓的时候对接了几个引流团队的技术方案设计,考虑到安全性的问题,机房就还是自己搞了,他们只是单纯的扔在这里的一名“技术员”。这里面其实最重要的一点不是某个具体技术,而是整个方案的稳定性。你团队的设备能不能跑得住,用多久不出问题,这个才是关键。技术细节当然重要,但不是核心。尤其是改机这个环节,在整套体系里是技术含量和风险都比较高的一块。

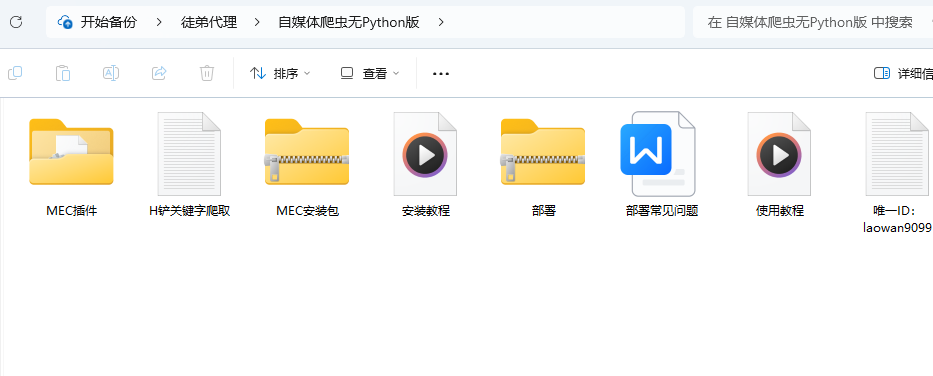

从2024年开始,软改的路径大致有这么几种方式,各自适合的场景和风险点也不同——

1. 安卓模拟器

这一类是最早期大家接触得最多的,比如雷电、夜神这类模拟器,基本都可以通过修改配置文件来伪造 IMEI、机型等参数。配合批量脚本,跑任务确实很快。但问题也明显:模拟器环境比较容易被检测,一旦平台识别出来是虚拟环境,这类设备就直接失效。

2. 改机工具(Xposed/LSposed类)

这类工具是在真机上操作的,原理是通过 Xposed、Substrate 这类框架注入应用进程,Hook 像 getDeviceId()、getMacAddress() 这种系统调用,然后返回你设定的“伪参数”。这几年用得比较多的就是 LSPosed 结合模块使用,灵活性高。

当然,检测方也不是没办法,有的平台会多线程拉参数(抖、快、V\Z等等热门平台),或者调用系统级接口直接跳过 Hook 获取原始值,所以这类方式也不是绝对安全。

3. 应用多开 / 分身类

比较典型的像 VirtualXposed、双开助手之类的工具,它在一个真机系统中建立多个沙盒环境,每个环境都有自己的一套参数设定。这样一台设备上可以运行多个“虚拟应用”。这个方案对资源要求小,但劣势是沙盒环境和原生环境始终有差距,一旦平台能检测出沙盒特征,也容易被识别。

4. 定制 ROM 改机

这个方式属于深度改动系统了,直接修改系统源码,比如 AOSP 编译阶段就写入定制串号、设备标识信息。这种方式的改动是全局的,所有 app 无论从什么层级获取参数,看到的都是“新身份”。从识别难度来说,这种方式目前最难被检测,但门槛也高,要有刷机、适配、驱动编译的能力。

说到底,软改的话,没有哪一种方式是绝对完美的。很多时候是根据需求来平衡的,比如你是跑短期任务的,可能模拟器就够;但如果你是长期引流或者账号养成,那真机+深改才是更稳妥的方向。

有兴趣再深聊的话,也可以聊聊最近这几年改串的方式怎么变化的、检测逻辑又是怎么应对的,都可以慢慢展开聊。

完了,这样有点纠结,到底是硬改好,还是软改好?

软改和硬改其实各有各的逻辑,没有绝对的对错,主要还是看你项目的需求和场景,文章的技术原理总结都在这了,如果你有此类需求,完全可以带着你的行业和问题来咨询。

软改的优点是灵活,能动的参数多,比如IMEI、MEID、SN、MAC、机型、系统版本这些都可以通过软件层去模拟或篡改。功能上确实比硬改覆盖得广,而且调整起来相对快,适合经常需要变换设备标识的环境。

但软改本身是基于一定环境运行的,比如需要Root权限、XP框架、模拟器、虚拟环境等来支撑。这些运行环境本身也会暴露一些特征——像是Root的痕迹、XP框架的模块加载、虚拟硬件信息等等。如果你挂的APP风控做得比较细致,这些点就可能是被识别的入口,尤其是那种上来就做行为画像的平台,很快就能把这些异常点归类出去。

硬改相对更“原始”一些,它是真的去改了设备底层的参数。改的内容一般是IMEI、MEID、SN、蓝牙地址、WIFI MAC这些硬件标识,但改的范围没有软改那么广,像机型、系统版本、分辨率这些一般就不动了,或者不好动。而且不同品牌的手机,芯片平台、底层接口都不一样,改的时候有一套自己的逻辑,不是一个思路能通吃所有机型。这个也是很多刚入行容易忽略的地方。

此外有些平台或稽查团队还会对基站连接行为、系统分区信息做标记,比如T卡、baseband或ro.product信息一旦被标识过,再怎么刷机都可能被快速识别为“黑设备”,出现秒封、秒S的情况。

所以,软改灵活,但也敏感;硬改稳定一些,但操作门槛高,改不好变砖也浪费时间。

到底选哪种方式,其实没有标准答案,更多是结合你项目的运行周期、风险承受能力、目标平台的风控强度,来搭配方案。有时候是软硬结合,有时候纯硬改跑一批任务也够用。整体思路还是建议实测为主,看数据说话,稳比炫技更重要。

![图片[1]-【硬改】常见问题-老萬资源网](https://www.saiface.xyz/wp-content/uploads/2025/04/截屏2025-04-15-14.27.28-1024x657.png)

总结

这段时间听到一些反馈,说用了软改或者硬改,但效果不好,没能顺利过环境,于是就直接下了结论,说这些方案没用了。其实这类判断有点太快了,更多时候还是对整套流程理解不够深入。

不管是硬改还是软改,它们本质上只是工具或者方法中的一环,它们本身并不等于结果。真正起作用的,是使用这些方法的人,以及怎么去组合搭配,适应不同的场景。

现在的风控确实越来越复杂,平台不再只是看你有没有改个串码,更关注整体行为、环境、稳定性。这也意味着,新号的成本和难度都会慢慢抬上去。而真正长期能做下去的人,反而是在这些变化中不断摸索、不断更新思路的那部分人。

所以,不太建议轻易否定某个工具有没有用。具体还是要看你的使用场景,你可以带着问题和行业直接来向我咨询,我再给你一个确切的方案思路。

禁止违规使用或商用,下载本站资源即视为同意本站所有协议,请下载后一小时内删除