国家育儿补贴政策刚刚落地不到一个月,黑灰产团伙就开始盯上了这块“肥肉”,设计各种诈骗手法,针对家长进行欺诈。本文将详细拆解骗子的操作步骤,并附带心理学角度分析,帮助大家提高警惕。

为啥骗子容易得手

- 信息精准

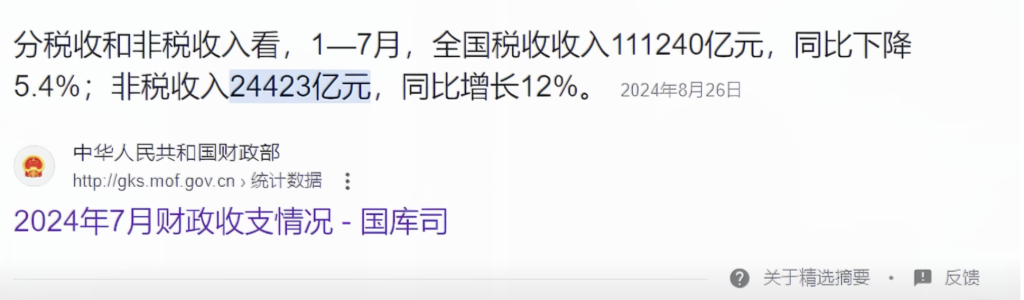

- 骗子可以提前获取孩子及父母的基本信息,包括应领金额。

- 心理分析:当受害者发现对方知道自己信息时,会产生信任感和权威感,降低防备心,这是“信息优势效应”。

- 政策宣传广泛,成本低

- 家长普遍熟悉育儿补贴政策,骗子无需额外解释,只需引导操作。

- 心理分析:熟悉的政策内容降低了认知负荷,使人更容易相信“官方人士”。

诈骗步骤拆解

1. 引流阶段

- 骗子通过微信、QQ、论坛等大量发布育儿补贴快速领取教程或二维码链接。

- 常用话术:

- 几天没领就作废

- 官方最新操作流程

- 心理分析:利用紧迫感和稀缺性心理,迫使用户快速行动,降低理性判断。

2. 建立信任

- 骗子电话或在线联系,声称是官方工作人员,核对用户及孩子信息。

- 用户发现对方知道自己的孩子姓名、出生日期、应领补贴金额等,会产生权威幻觉,相信对方确实是官方人员。

- 心理分析:这属于信息权威效应,让受害者心理上接受建议而忽略风险。

3. 获取操作权限

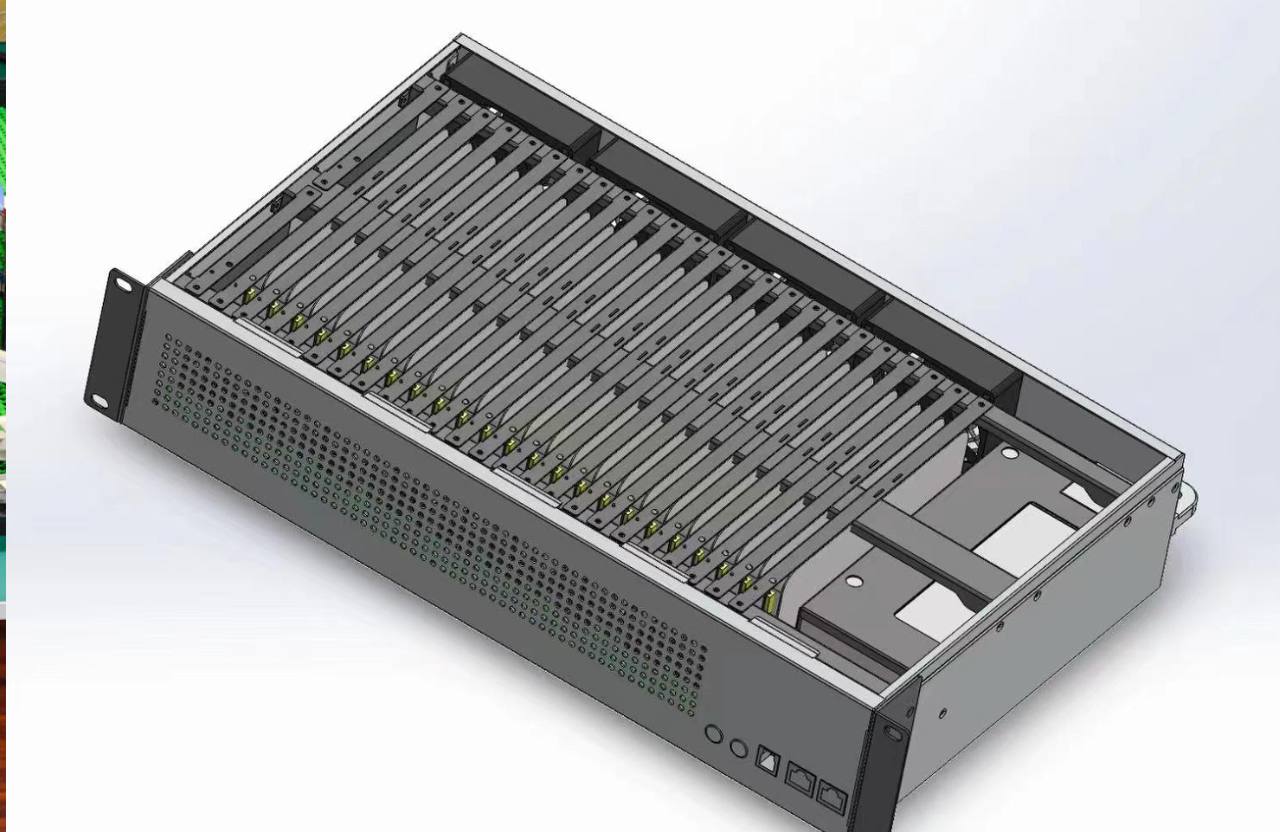

手法 A:下载诈骗 APP

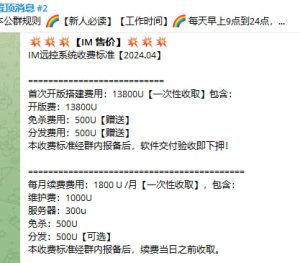

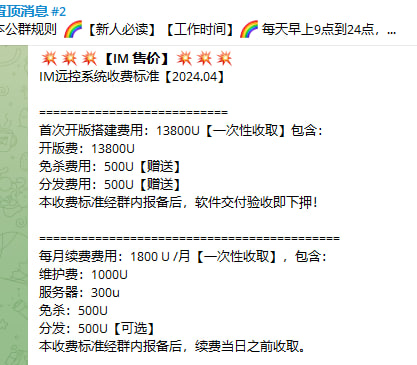

- 骗子诱导下载 APP,APP 大概率内置了远控工具,读取手机通讯录、验证码甚至操作权限。

- 用户在 APP 上输入银行卡信息或密码后,资金被盗。

- 心理分析:利用用户的技术信任偏差(相信界面与流程)和默认顺从心理(看到熟悉界面就操作)。

手法 B:假冒网站收集信息

- 骗子提供精仿政府网站或表单页面,诱导填写身份证号、银行卡号等敏感信息。

- 心理分析:通过熟悉界面与官方名称降低警觉,同时利用“从众心理”,让用户误以为大家都在这样操作。

© 版权声明

1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长删除

2、本站一切资源不代表本站立场,不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

3、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新

THE END