先说技术层面的问题:

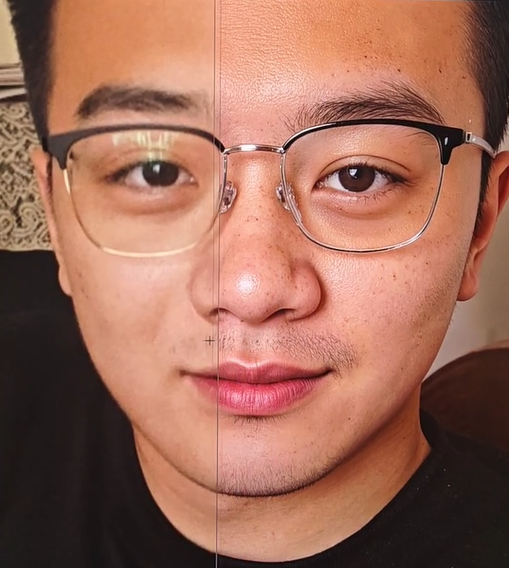

很多换脸系统为了运行效率,使用的是中低分辨率图像。

模型在输出阶段使用的损失函数(如L1/L2损失、感知损失等)不一定强调保留身份细节,而更注重图像整体逼真度。

所以生成的脸虽然看起来“合理”,但从人脸识别或特征提取角度看,特征值损失较大。

在将一个人脸对齐并映射到另一个人脸上时,必须进行几何变换(旋转、缩放、裁剪)。

这在对齐时容易丢失面部关键区域的信息(如眉毛、下颌线,骨相),造成特征失真。

市面上主流的换脸模型,通常更注重保持图像的自然度,而非完全还原原始的面部特征。这样做的目的是避免出现明显的换脸痕迹,确保人物面部在新背景中的过渡自然流畅,另外一个也是开发者为了增加模型渲染的效率,不让用户使用起来那么”搞心态“。

传统的开源换脸模型在保留细节特征方面就可能无法满足要求了。如果目标是实现一比一的精准还原,目前已有的三维人脸重建技术(3DMM)或高保真人脸克隆方法可以做到这一点,但这些方式往往比较复杂,这和我们追求效率的需求背道而驰。

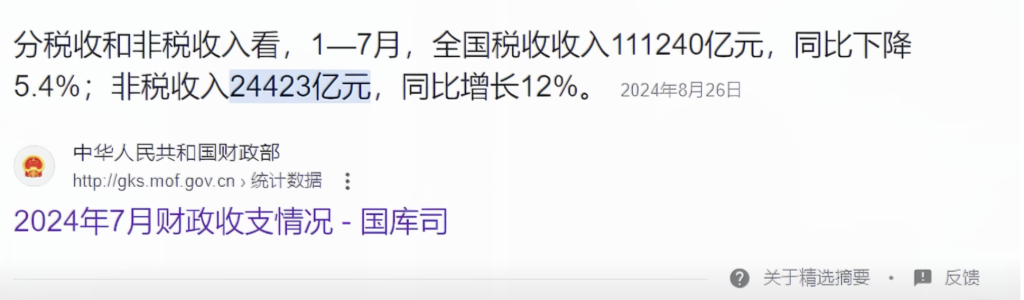

第二个才是主要的问题:合规

不管是开源还是付费的工具,开发的作者都不想自己辛辛苦苦搓出来的工具,被监管层一刀切掉,这是所有开发类似模型和工具作者的默契,是现实考虑的技术选择,而不是能力不足

大陆《生成式人工智能服务管理暂行办法》(2023)

• 要求合成内容不得误导公众,且应标识为人工生成。

• 不得未经授权使用他人肖像或个人信息生成内容。

• 多数国产AI换脸App会加上明显的“水印”或削弱面部识别度来符合规定。

欧盟GDPR(通用数据保护条例)

• 明确规定使用面部数据需经过明确同意。

• 如果换脸图像可以让他人识别出真实身份,可能构成非法处理个人数据。

美国一些州(如加州、德州)的深度伪造法案

• 限制在政治选举或色情内容中使用AI换脸技术。

• 部分州要求标注“此为合成”或加入可识别痕迹。

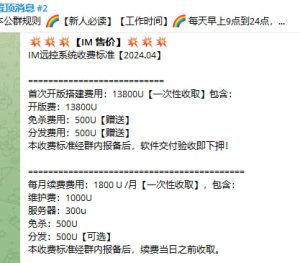

特征降维

在特征提取阶段丢弃部分可识别性强的细节

模糊处理

轻微模糊皮肤纹理或面部结构

关键点扰动

微调眼角、鼻梁等区域的位置,使其无法与原脸一一对应

水印叠加

明显标识图像为AI合成

模型保守化

限制重建图像与原始脸的相似度(添加惩罚项)

2024年确实出现了一些能够实现1:1特征值还原的本地工具,如instaface、FaceMorph和易脸等,但这些工具大多数都在短时间内被强制下线,存活周期通常不超过两个月。各大平台基于这些工具的算法,进行了不同程度的风控升级和防范措施。由于开发这类工具既耗时又复杂,而且投入与回报不成正比,所以就很少有人愿意进行二次开发和重构了

从技术角度看,我们了解了特征值损失的原因,还是可以通过控制外部的图层和精确调整参数,做到较为精准的还原,通常可以达到95%的还原,也是足够使用的。

![图片[1]-为什么所有的AI换脸工具都会有人像特征值损失和胶质感-老萬资源网](https://www.saiface.xyz/wp-content/uploads/2025/05/图片-21-1024x528.png)